Carlo

Socrate

Mezzana Bigli, Pavia, 1889 - Roma, 1967

All’età di nove anni si trasferisce in Argentina con i

genitori. A Rosario di Santa Fé il giovane artista dipinge i

fondali del teatro, spinto dal padre Bonaventura, che a sua volta aveva

affrescato la chiesa parrocchiale di Mezzana Bigli. Ottenuta una borsa

di studio, lascia l’Argentina e torna in Italia per dedicarsi

alla pittura. Si trasferisce a Firenze (1911-1913), dove è allievo

di Giovanni Costetti e compagno di corso di Ercole Drei. Partecipa all’Esposizione

Internazionale di pittura, scultura, architettura e bianco e nero alla

Società delle Belle Arti di Firenze nel 1913 e, l’anno

seguente, si trasferisce a Roma. Alla trattoria Fiorelli, punto di ritrovo

del mondo artistico romano, conosce Zanelli, Carena, Pieretto Bianco,

Scopinich, Tozzi, Ferrazzi e Spadini.

Comincia a dipingere nello studio che divide con Brunati e contemporaneamente

frequenta le lezioni della Scuola libera del nudo; si lega d’intensa

amicizia ad Armando Spadini e alla sua famiglia. La guerra chiama alle

armi Oppo, Carena, Spadini e Brunati; Socrate si arruola volontario

tra i Lancieri di Firenze. E’ in mostra, tuttavia, a Buenos Aires

(1915) e insieme al gruppo romano partecipa alla IV Esposizione Internazionale

d’Arte della Secessione a Roma (1916).

Nel 1917 l’artista è nella Compagnia dei Balletti Russi

di Diaghilev, insieme a Depero. Cura la scenografia ed esegue i costumi

per Las Meninas, in scena al Teatro Costanzi di Roma. Nello stesso anno

a Parigi conosce Picasso che elaborava allora i fondamenti teorico-stilistici

del suo periodo neo-classico. Ne diventa amico ed insieme eseguono l’apparato

scenografico per il balletto Parade. Socrate segue Pablo Picasso nei

suoi spostamenti in Spagna (Madrid e Barcellona), facendo tesoro delle

sue lezioni sulla potenza pittorica di Velasquez e Rubens. Gli effetti

dell’incontro con Picasso sono evidenti nelle opere esposte nel

1918 alla Casina del Pincio a Roma, di sapore totalmente nuovo per l’ambiente

romano, anche se si scorgono ancora stilemi spadiniani. Trasferisce

il suo studio a Villa Strohl-Fern. Espone alla Mostra d’arte indipendente

alla Galleria dell’Epoca e presenta, alla Mostra d’arte

giovanile alla Casina del Pincio, disegni e nature morte che riscuotono

il consenso della critica. Partecipa con il Gruppo Romano alla Famiglia

Artistica di Milano (1920); le opere esposte, recensite da un ironico

De Chirico, sono Ritratto della pittrice, Nature morte e Paesaggi. Partecipa

a varie collettive alla Casa d’Arte Bragaglia di Roma; nel 1920

presenta Ritratto di Vittoria Morelli e Interno, opere emblematiche

di una nuova tendenza della pittura, volta al “ritorno”

all’arte degli antichi maestri. Sempre nel 1920 partecipa I Biennale

romana; sarà presente anche alla II (1923-1924) e alla III (1925)

edizione e alle Quadriennali della città (1931, 1935, 1939).

Carlo Socrate, dopo aver condiviso il linguaggio avanguardista della

Scuola Romana, in particolare di Spadini, se ne allontana per dedicarsi

ad una ricerca di più rigorosa impostazione formale, che sviluppa

nell'ambito del gruppo di Valori Plastici (1918-1922), con cui espone

a La Fiorentina Primaverile di Firenze nel 1922, presentato da Alberto

Savinio. Partecipa alle Quadriennali di Torino (1923, 1927), all’Esposizione

di venti artisti italiani alla Galleria Pesaro di Milano (1924-1925)

- una mostra che intende documentare la molteplicità delle forme

espressive nella cultura artistica italiana del tempo - e alla I Mostra

del Novecento Italiano alla Permanente di Milano (1926). A Roma espone

alla Mostra degli Amatori e Cultori di Belle Arti (1927), alla Nazionale

d’Arte Marinara (1928) e a varie mostre Sindacali. Gli anni Trenta

vedono il pittore impegnato all’estero: espone Le bagnanti e Danae

a Pittsburg e a Baltimora (1931-1932) e partecipa alla mostra collettiva

d’Arte Italiana di Parigi (1935). E’ presente alla XXI (1938)

e alla XXVI (1952) Biennale di Venezia. In vista dell’E 42 elabora

un ciclo di affreschi per la decorazione della cupola del battistero

della chiesa romana dei SS. Pietro e Paolo. Nel 1945 partecipa alla

collettiva alla Galleria La Gregoriana di Roma.

Lascia l’insegnamento presso il Liceo Artistico di Roma e riceve,

nel 1966, la nomina a membro dell’Accademia di San Luca.

S.P.

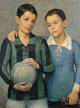

13 - Piccoli

calciatori, 1929

Olio su tela, cm 85,3x70,3

Collezione privata

|

|

Esposizioni

Mostra del Novecento Italiano, Buenos Aires, 1930; II Quadriennale Nazionale

d’Arte, Roma, 1935; Scuola Romana: pittori tra le due guerre, Galleria

Cembalo Borghese, Roma, 1983; Carlo Socrate, Palazzo Venezia, Roma, 1988.

Bibliografia

Mostra del Novecento Italiano, cat. mostra, Buenos Aires, 1930, n. 174,

p. 37; II Quadriennale Nazionale d’Arte, Roma, 1935, n. 7, p. 150;

La II Quadriennale romana, in “Gazzetta del Popolo”, Roma,

26 gen. 1935; U. Ojetti, Attraverso le sessantadue sale della mostra,

in “Corriere della Sera”, 5 feb. 1935; M. Biancale, La pittura

alla II Quadriennale nazionale, in “Il Popolo di Roma”, 16

feb. 1935; F. Callari, II Quadriennale d’Arte Nazionale, in “Conquiste”,

Roma, 1935, pp. 94-95; Carlo Socrate, in Enciclopedia Italiana, XXXI,

Roma, 1936, p. 1026; Scuola Romana: pittori tra le due guerre, cat. mostra,

Roma, 1983, p. 153; M. Quesada (a cura di), Carlo Socrate, cat. mostra,

Roma, 1988, n. 51, ripr. p. 81, p. 222.

|